문재인 대통령은 28일 신종 코로나바이러스 감염증 대응 상황 점검차 국립중앙의료원을 방문했다. 두번째 확진자가 치료를 받고 있는 곳이다. 최근 정부는 국립중앙의료원 기능을 신종 코로나바이러스 감염증 환자 진료 중심으로 전환할 방침을 전했다.

문재인 대통령이 28일 오전 신종 코로나바이러스 감염증 대응 의료기관인 서울 중구 국립중앙의료원에서 현장점검 전 마스크를 쓰고 있다. 연합

문재인 대통령이 28일 오전 신종 코로나바이러스 감염증 대응 의료기관인 서울 중구 국립중앙의료원에서 현장점검 전 마스크를 쓰고 있다. 연합 문재인 대통령이 28일 오전 신종 코로나바이러스 감염증 대응 의료기관인 서울 중구 국립중앙의료원에서 현장점검 전 손을 소독하고 있다. 연합

문재인 대통령이 28일 오전 신종 코로나바이러스 감염증 대응 의료기관인 서울 중구 국립중앙의료원에서 현장점검 전 손을 소독하고 있다. 연합문 대통령은 이날 오전 국립중앙의료원 응급의료센터에 도착해 세정제로 손을 소독했다. 마스크를 착용하고 곧장 대면 보고에 착수했다. 김연재 국립중앙의료원 중앙감염병 병원운영지원팀장이 병원 건물 앞 텐트에서 상황 보고를 맡았다.

문재인 대통령이 28일 오전 신종 코로나바이러스 감염증 대응 의료기관인 서울 중구 국립중앙의료원에서 정기현 원장과 시설을 둘러보고 있다. 연합

문재인 대통령이 28일 오전 신종 코로나바이러스 감염증 대응 의료기관인 서울 중구 국립중앙의료원에서 정기현 원장과 시설을 둘러보고 있다. 연합다만 흔히 대통령이 현장 업무 보고를 받을 때 관련자들과 악수를 나누는 관례는 없었다. 문 대통령은 “악수는 생략하겠다”며 이 과정을 건너뛰고 곧바로 실무에 들어갔다. 감염이 전국적으로 확산되면서 국민 공포감이 짙어지는 상황에서 정부의 철저한 대응 의지를 강조하기 위한 것으로 보인다.

문재인 대통령이 28일 오전 신종 코로나바이러스 감염증 대응 의료기관인 서울 중구 국립중앙의료원에서 관련 설명을 듣고 있다. 연합

문재인 대통령이 28일 오전 신종 코로나바이러스 감염증 대응 의료기관인 서울 중구 국립중앙의료원에서 관련 설명을 듣고 있다. 연합 문재인 대통령이 28일 오전 신종 코로나바이러스 감염증 대응 의료기관인 서울 중구 국립중앙의료원에서 현장점검 전 마스크를 쓰고 있다. 연합

문재인 대통령이 28일 오전 신종 코로나바이러스 감염증 대응 의료기관인 서울 중구 국립중앙의료원에서 현장점검 전 마스크를 쓰고 있다. 연합문 대통령은 “정부 차원에서는 선제적 조치들이 조금 과하다는 평가가 있을 정도로 강력하게 발 빠르게 시행돼야 한다”고 말했다. 그는 의심환자 선별진료소 대기실과 두번째 확진자가 입원 중인 감압병동 등을 둘러보기도 했다.

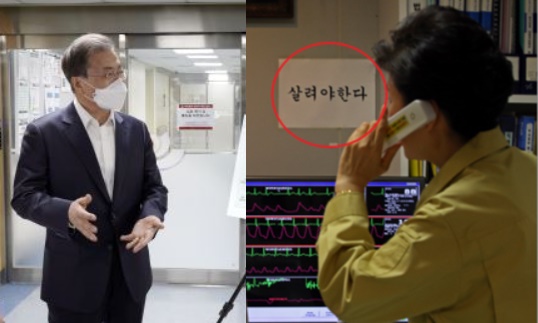

신종 코로나바이러스 감염증 현장점검 중인 문재인 대통령(왼쪽/연합)/메르스 격리병동 둘러보는 박근혜 전 대통령(뉴시스)

신종 코로나바이러스 감염증 현장점검 중인 문재인 대통령(왼쪽/연합)/메르스 격리병동 둘러보는 박근혜 전 대통령(뉴시스)문 대통령과 2015년 당시 박근혜 정부의 메르스(MERS·중동호흡기증후군) 사태 현장점검의 풍경은 달랐다. 당시 서울대학교 격리병동을 방문해 환자 진료현황을 점검하고 의료진을 격려했다. 박 전 대통령은 의료진 한 명 한 명과 악수를 나눴고 마스크는 착용하지 않았다. 의료진도 마찬가지였다.

박근혜 전 대통령이 종로구 연건동 서울대병원 중동호흡기증후군(메르스) 격리병동을 방문해 격리 병실내 근무중인 의료진과 전화 통화를 하고 있다. 뉴시스

박근혜 전 대통령이 종로구 연건동 서울대병원 중동호흡기증후군(메르스) 격리병동을 방문해 격리 병실내 근무중인 의료진과 전화 통화를 하고 있다. 뉴시스박 전 대통령은 격리병실 내 환자들의 상태를 모니터를 통해 살펴보고 또 병실 내에서 방호복을 입고 환자 치료를 하고 있는 간호사와 전화통화도 하면서 현장의 애로사항을 청취했다.

박근혜 전 대통령이 종로구 연건동 서울대병원 중동호흡기증후군(메르스) 격리병동을 방문해 폐쇄회로 화면으로 격리 병실내 근무중인 의료진과 전화 통화를 하고 있다. 뉴시스

박근혜 전 대통령이 종로구 연건동 서울대병원 중동호흡기증후군(메르스) 격리병동을 방문해 폐쇄회로 화면으로 격리 병실내 근무중인 의료진과 전화 통화를 하고 있다. 뉴시스이 모습 뒤쪽에는 A4 용지에 ‘살려야 한다’는 문구가 쓰여있어 관심을 모았다. 그는 “마음에서 절실하게 우러나온 구호인 것 같다”고 말했다.

박근혜 전 대통령이 종로구 연건동 서울대병원을 방문해 오명돈(오른쪽) 감염내과 교수의 설명을 들으며 중동호흡기증후군(메르스) 격리병동을 방문하고 있다. 뉴시스

박근혜 전 대통령이 종로구 연건동 서울대병원을 방문해 오명돈(오른쪽) 감염내과 교수의 설명을 들으며 중동호흡기증후군(메르스) 격리병동을 방문하고 있다. 뉴시스박 전 대통령의 모습 뒤에 이같은 문구가 선명하게 노출되자 일각에서는 “연출한 장면이 아니냐”는 의혹이 생겼다. 병원 측은 “메르스 환자들이 입원할 때부터 의료진들이 자발적으로 붙인 것”이라고 해명했지만 이 문구는 박 전 대통령 방문 직전 청와대 관계자들이 병원을 둘러보는 과정에서 붙여진 것으로 확인됐다. 병원 한 곳에서 해당 문구를 본 후 여러 장 복사해 간호사실 곳곳에 배치했다는 것이다. 이같은 사실이 전해지자 병원 측은 “청와대의 직접적인 지시가 있었던 것은 아니고, 병원의 판단”이라고 설명했다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr