2014. 4. 13. 21:09ㆍ사회 문화 연예 스포츠

식료품·공공요금·집세.. '서민 물가' 껑충

1%대 저물가 왜 실감 못하나

세계일보 입력 2014.04.13 20:18 수정 2014.04.13 20

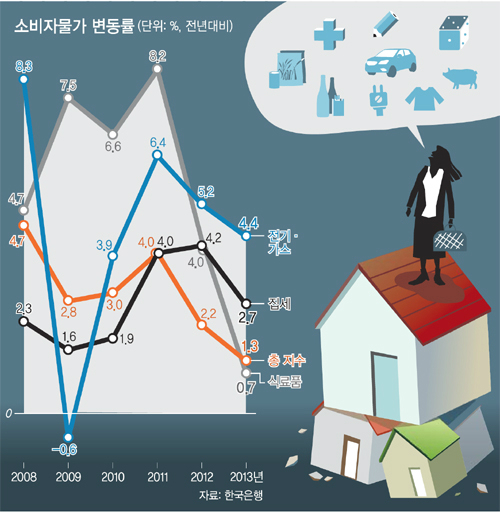

지난해 소비자물가 상승률은 1.3%, 국내총생산(GDP) 증가율, 즉 경제성장률은 3%였다. 물가상승률이 경제성장의 절반에도 미치지 못한 것이다. 경기 후퇴 걱정이 나오는 이유지만 서민이 체감하는 것과는 한참 거리가 있는 지표다. 집세, 전기·가스요금, 식료품은 총량지표보다 훨씬 높게 치솟았기 때문이다. 서민 생계 지출에서 큰 비중을 차지하는 품목들이 가파르게 오르다 보니 총량지표와의 괴리가 커진 것이다. 경제성장률도 서민이 체감하는 것과는 거리가 멀다. 양극화로 상징되는 분배 불평등으로 '성장의 평균치'에서 멀어진 이들이 많아졌기 때문이다. 불평등이 심화할수록 GDP 증가율은 국민의 보편적 삶을 나타내지 못한다. 경제석학 조지프 스티글리츠는 이런 문제점을 지적하며 "GDP 맹신주의에 빠지지 말라"고 강조한다.

◆서민에겐 위협적인 물가

'1%대 저물가 기조가 이어지고 있다'는 표현은 서민을 화나게 한다. 17개월째 소비자물가 상승률이 전년 동기 대비 1%대를 잇고 있어 나오는 표현이지만 서민이 체감하는 물가와는 너무 다르기 때문이다. 소비자물가를 구성하는 품목별 물가에서 이유를 찾을 수 있다. 글로벌 금융위기가 시작된 2008년 이후 식료품, 집세(주택임차료), 전기·가스 요금은 전체 소비자물가보다 훨씬 가파르게 올랐다. 2008년과 2013년 물가를 비교해보면 그새 전체 소비자물가는 13.9% 올랐다. 이에 비해 집세는 15.1%, 전기·가스비는 20.6%, 식료품은 29.9% 뛰었다.

물가는 저소득층이나 고령층에서 특히 민감하다. 13일 한국은행 경제연구원 김현정 부원장, 김형식 선임연구원이 발표한 '소득 및 연령 그룹별 물가상승률 차이에 대한 분석' 보고서는 이를 실증적으로 보여준다. 소득과 연령별 물가상승률 차이를 분석하기 위해 '가구균등 물가지수'(D-CPI)를 산정한 결과 저소득, 고령가구의 D-CPI가 2011∼2012년 소비자물가지수(CPI)보다 연평균 0.3∼0.7%포인트 높게 나타났다. 또 D-CPI가 연령그룹별로 2011∼2013년 중 최대 2.9%포인트 차이가 나는 것으로 나타났다.

물가 상승기에 저소득층과 고연령층의 물가 부담이 총량지표에 비해 훨씬 더 커지며, 경제주체 간 체감 물가의 편차도 큰 것이다. 김 연구원은 "소비자물가 상승을 주도한 품목이 소득 하위 50% 가구와 60∼70대 가구주 그룹의 지출 비중이 큰 농축산물, 집세, 전기·수도·가스 등이어서 이들의 물가 부담이 더 커진 것"이라고 말했다.

소비자물가지수가 전체 가구의 품목 지출액 비중에 가중치를 둬 지출이 많은 고소득층 소비성향을 더 많이 반영하는 '1인1표' 방식이라면 D-CPI는 '1가구 1표' 방식으로 물가를 보여준다. 김 선임연구원은 "통계청 가계동향조사 대상 8000가구의 392개 지출품목을 분석하면서 개별 가구의 품목 지출 비중을 단순평균한 값을 가중치로 사용해 D-CPI를 산출했다"고 말했다.

◆경제성장률의 맹점

한은에 따르면 올해 '고용 가중 성장률' 전망치는 3.6%로 경제성장률 전망치 4.0%에 못 미친다. 2011년 이후 최대 격차다. 올해도 서민의 경제성장 체감도는 성장률에 한참 못 미칠 것을 예감케 한다. 고용 가중 성장률은 산업별 고용 인원에 가중치를 둬 산출하는 성장률로, 한은이 지표와 체감경기 간 차이를 분석하려고 지난해 도입한 지표다.

나승호 한은 조사총괄팀 차장은 "고용 인원 비중과 고용 유발 효과가 작은 제조업이 성장을 주도하고 고용 인원이 많은 서비스업 성장률은 상대적으로 저조하기 때문"이라고 격차 발생의 이유를 설명했다. 지난해 산업별 고용 비중은 서비스업이 69.8%로 가장 높고 제조업 16.7%, 건설업 7.0% 순이었다.

류순열 선임기자 ryoosy@segye.com

'사회 문화 연예 스포츠' 카테고리의 다른 글

| 서울시, 올해 첫 미세먼지 주의보 발령 (0) | 2014.04.16 |

|---|---|

| [진도 여객선침몰]생존자 증언으로 재구성한 '출항서 침몰까지' (0) | 2014.04.16 |

| 전국의 등산가족 여러분! (0) | 2014.04.13 |

| 투자 불확실성 시대 ‘新재테크’ (0) | 2014.04.12 |

| 한국진출 10년, 사라진 선진금융 (0) | 2014.04.12 |