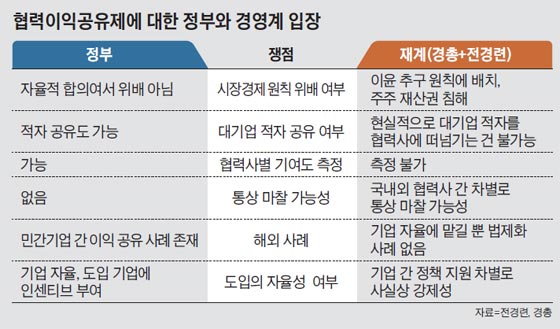

경총·전경련 "협력이익공유제 법제화에 반대" 입장 밝혀

협력이익공유제란 대기업과 중소·중견 협력업체 간 사전(事前) 약정에 따라 대기업의 이익을 나눠 갖는 제도다. 대기업과 협력업체들이 자발적으로 이익을 배분하는 경우는 국내외에 존재하지만 법제화한 나라는 전무(全無)하다.

◇"반(反)시장적… 대기업이 적자 나면 손실도 배분할 건가"

전경련과 경총이 공통으로 지적하는 건 협력이익공유제가 자본주의적 시장 질서에 어긋난다는 점이다. 자본주의의 근간은 기업의 이윤 추구를 보장하는 것인데, 이익공유를 법으로 강제하는 건 이를 정면으로 부정한다는 것이다. 전경련은 "미국 경제학자 미제스는 1922년 펴낸 저서 '사회주의'에서 '이익공유제도가 시장경제 효율성을 떨어뜨리는 사회주의적 제도'라고 비판했다"고 했다. '이익은 나누고, 손실은 왜 나누지 않느냐'는 비판도 제기했다. 경총은 "대기업의 이익은 협력업체와 나눠 갖는데, 적자는 공유하지 않는 것 자체가 형평성에 맞지 않다"고 했다.

기업의 주인인 주주의 재산권을 침해한다는 지적도 나왔다. 전경련이 지난 10월 서울 소재 22개 대학 상경계 교수 100명을 대상으로 한 설문조사 결과, 76명의 교수가 "협력이익공유제는 반(反)시장적 제도"라고 답했다. 이병태 카이스트 테크노경영대학원 교수는 "협력이익공유제가 법제화되면 대기업들은 국내에 투자하지 않고 해외로 빠져나가 국내 경제가 더 어려워질 것"이라고 했다.

◇"글로벌 분업시대… 통상마찰 일으킬 것"

삼성전자의 스마트폰이나 현대차의 제네시스 G70은 수십개 국가, 수천개 협력업체로부터 부품을 공급받는다. 가령 배터리에 들어가는 코발트는 콩고 등에서 채굴된 뒤 여러 국가에 산재한 협력업체들을 거쳐 최종 배터리 형태로 공급된다.

이런 상황에서 협력사마다 기여도를 따져 이익을 나눠주는 건 사실상 불가능하다는 게 경영계의 지적이다. 정부는 "대기업들이 내부적으로 활용하고 있는 '협력사 평가 등급 기준' 등으로 충분히 개별 협력사의 이익 기여분을 측정할 수 있다"고 주장한다. 하지만 경제단체들은 "협력이익 규모와 업체별 기여도 산정 자체가 실제적으로 불가능하다"고 했다.

국내 협력업체만 이익을 나눠줄 경우 통상 마찰 우려도 있다. 전경련은 "글로벌 부품조달이 증가 추세인데 국내 협력업체에만 이익을 나누고 해외 협력업체는 제외할 경우 형평성에 어긋난다"고 했다. 허윤 서강대 국제대학원 교수도 "국내 협력사에만 이익을 나눠주는 건 '자국 기업과 외국 기업을 차별하지 않는다'는 국제통상 규범 훼손이라 통상 마찰 가능성이 있다"며 "외국 정부로부터 '한국은 불공정 무역 국가'란 비판을 받게 되고, 미국 등으로부터 무역 보복조치를 당할 빌미를 주게 된다"고 말했다.

이익공유를 법제화하는 건 세계적으로 유례가 없다는 지적도 많다. 경총은 "협력이익공유제는 현실성과 구체적 실행력이 증명되지 않은 원론적인 수준의 개념으로, 해외에서도 관련 사례를 찾아볼 수 없다"고 했다.

정부

는 "협력이익공유제는 기업들의 자발적 합의"라고 강조한다. 하지만 재계와 전문가들은 "법으로 정해놓고 자발적이라고 하는 건 '눈 가리고 아웅 하는 격'"이라고 비판한다. 경총은 "정부가 협력재단을 통해 제도를 관리하고, 협력이익공유제 이행기업과 비이행기업 간 다양한 정책지원 차별화를 할 계획이기 때문에 실질적으로 강제성을 가진 의무제가 될 것"이라고 했다