단기예금으로만 돈 몰려

정부의 잇단 反시장 정책 탓

투자·소비로는 돈 안 흘러가

과잉 유동성에 '자산거품'만

정부의 잇단 反시장 정책 탓

투자·소비로는 돈 안 흘러가

과잉 유동성에 '자산거품'만

< 이 돈은 어디로… > 소비·투자 부진으로 시중 부동자금이 지난해 11월 말 기준 사상 처음으로 1000조원을 넘어섰다. 지난 20일 서울 한국은행 강남본부에서 현금운송업체 직원들이 시중은행에 공급할 설 자금을 차량에 옮겨 싣고 있다. /김영우 기자 youngwoo@hankyung.com

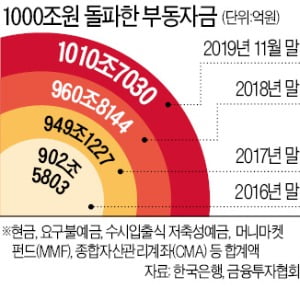

21일 한국은행과 금융투자협회에 따르면 현금과 현금성 자산을 의미하는 부동자금은 지난해 11월 말 기준 1010조7030억원을 기록했다. 2018년 말보다 5.2% 늘어났다. 부동자금은 2016년 902조원에서 2017년 949조원, 2018년 960조원으로 늘어났으며 한국은행이 기준금리를 내린 지난해 7월(연 1.75%→1.50%)과 10월(연 1.50%→1.25%) 이후 증가 속도가 더 빨라졌다. 지난해 11월 한 달에만 32조원 불어났다. 부동자금은 요구불예금, 수시입출식 저축성 예금, 머니마켓펀드(MMF), 종합자산관리계좌(CMA) 등을 합친 것이다.

MMF 등 단기상품에 한달새 32兆 몰려

시중 부동자금 사상 최대…투자·소비는 '꽁꽁'

이처럼 저금리에도 불구하고 실물 경제에 활기가 돌지 않는 모습은 한국에서도 포착된다. 사상 최저 수준의 기준금리(연 1.25%)에도 소비·투자가 얼어붙으면서 지난해 경제성장률은 글로벌 금융위기 직후인 2009년(0.8%) 후 최악(1.9~2.0%)을 기록한 것으로 추산된다. 저금리로 불어난 시중 자금은 실물경제로 흘러들지 않고 요구불예금 등 금융회사의 단기상품에만 쌓이고 있다. 시중은행의 한 임원은 “자금이 부동산시장으로 대거 몰렸다가 정부 대출 규제로 투자가 어려워지자 부동자금이 증시로 방향을 바꿔 가장 믿을 만한 반도체 주식(삼성전자)을 밀어올리는 분위기”라고 전했다.

갈 곳을 잃은 시중 자금이 늘고 있다는 징후는 곳곳에서 포착된다. 예금은행의 총예금(요구불예금, 저축성예금 등) 잔액은 지난해 11월 말 1510조8770억원으로 역대 최대 규모를 기록했다. 지난 한 해 동안 115조8897억원(증가율 8.3%)이나 불었다. 이 같은 증가율은 연간 기준으로 2010년(16.3%) 후 최고치다.

부동자금이 불어나고 있지만 소비와 투자 지표는 나빠지고 있다. 한은은 지난해 민간 소비(실질 기준)가 전년 대비 1.9% 증가하는 데 그칠 것으로 봤다. 2013년 이후 가장 낮다. 설비투자는 2018년 11월부터 지난해 10월까지 하락세를 이어갔다. 지난해 11월 증가율이 0%를 기록하며 마이너스를 벗어났지만 저점을 벗어나진 못했다는 평가가 많다.

설비투자와 관련이 깊은 시설자금은 지난해 3분기 말 기준 498조555억원으로 전년 동월 대비 6.5% 늘어나는 데 그쳤다. 지난해 3분기 말 시설자금 대출 증가율은 통계를 집계한 2009년 1분기 이후 최저치다.

“저금리, 라임자산운용 사태 등 부작용”

투자처를 찾지 못하고 떠도는 부동자금이 급증한 배경으로는 정책의 불확실성과 미·중 무역분쟁 등 대내외 불확실성이 꼽힌다. 김소영 서울대 경제학부 교수는 “노동정책, 부동산정책 등 반시장적인 정부 정책이 경제주체들의 불확실성을 키우고 있다”고 지적했다. 부동자금이 자산시장 거품을 키우고 있다는 경고음도 커지고 있다. 글로벌 부동산시장 조사업체인 글로벌프로퍼티가이드(GPG)에 따르면 지난해 말 기준 유럽 주요국의 평균 주택가격은 5년 전인 2014년 말 대비 20%가량 뛰었다. 같은 기간 독일의 주택가격 평균 상승률은 45.8%에 달한다. 저금리가 부동산가격을 밀어올린 여파다. 한국의 사정도 비슷하다. 주택담보대출 등 부동산금융 규모가 2000조원을 돌파했다.

저금리 환경이 이어지면서 상대적으로 고금리 상품에 대한 쏠림 우려도 커지고 있다. 올해 금융감독원이 집중 점검 대상으로 꼽은 해외부동산 상품 등이 대표적이다. 해외부동산 사모펀드의 경우 지난해 말 설정잔액이 52조1522억원으로 전년 말 대비 37.4%로 급증했다.

김익환 기자 lovepen@hankyung.com