2010. 4. 18. 07:20ㆍ건축 정보 자료실

| 빛의 과학으로 건축물에 서정을 입히다 | |

| [매거진 esc] 한국의 사진가들 내로라하는 건축가들이 설계도면 나오면 바로 달려가는 사진가 박영채씨 | |

|

박미향 기자 박미향 기자 |

1초, 2초, 3초, 온다. 온다. 다가온다. 바로 지금이다. 탕탕! 건축사진가 박영채(49)가 빛을 향해 방아쇠를 당긴다. 명중이다. 정확하다. 한 치의 오차도 없다. 빛은 그가 계산한 정확한 시간에 건물의 모서리를 가운데 두고 1:2로 뾰족하게 들어온다. 그 빛을 단숨에 잡는다. 느닷없이 찾아온 첫 키스보다 짜릿하다. “건축물에 빛을 비추면 변합니다. 표정이 달라집니다. 그 순간, 말로 표현할 수 없는 큰 기쁨이 생깁니다”라고 박영채씨가 말한다. 사진가는 빛을 쫓아다니는 순례자다. 악어와 악어새처럼 빛이 없으면 생존이 어렵다. 그 의존도가 가장 심한 분야가 건축사진이다.

제품사진이나 패션사진은 원하는 빛을 스튜디오에서 만든다. 다큐멘터리사진도 빛이 중요하지만 부족하다고 촬영조차 힘든 것은 아니다. 사진의 내용이 우선이다. 하지만 건축사진가는 빛을 만들 수 없다. 피사체인 건축물을 옮길 수 없다. 그저 찍고자 하는 건축물 앞에서 하염없이 기다리고 기다리는 수밖에 없다. 노련한 건축사진가는 자신의 경험치를 활용해서 원하는 빛이 들어오는 시간을 짐작할 뿐이다. 짐작의 범위가 좁을수록 노련한 건축사진가다. 구도를 잡기도 어렵다. 35㎜ 카메라로 찍으면 건축물은 아래쪽에서 위로 갈수록 휘고 굽어진다. 휘고 굽은 건물은 없다. 인간이 살 수 있도록 만든 건축은 반듯한 직선과 곧은 수직이 교차하는 덩어리다. 건축사진은 건축가가 설계한 그대로를 표현해야 한다. 건축사진에 과학이 숨어 있는 이유다. 건축사진가 박영채는 이 과학을 자신만의 언어로 세상에 잘 풀어낸 이다. 그 솜씨가 예사롭지 않다. 김인철 교수(중앙대 건축학과)를 비롯한 한국에서 내로라하는 건축가들은 설계도면이 나오면 그에게 달려간다. 그가 지금까지 찍은 현대건축은 1000개가 넘는다.

카메라 한대 들고 크레인 위에서 외로운 싸움도 건축가들이 설계하고 난 다음 가장 중요하게 생각하는 것은 사진이다. 시공업체를 앞에 두고 프레젠테이션을 하거나 건축계에 자신의 작품을 알리는 일은 모두 사진의 몫이다. 한 장의 사진으로 자신의 작품에 대한 평가가 결정된다. 건축가들이 최고의 건축사진가만 고집하는 이유다. 박영채를 찾는 이유이기도 하다. 그는 원하는 빛의 양을 정확하게 계산한다. 계절마다 다른 빛의 질감도 훤하게 꿰뚫고 있다. “앵글과 빛의 갈등이죠. 겨울에는 고건축 찍기가 좋아요. 빛이 건축물의 깊숙이까지 들어옵니다”라고 박씨가 말한다. 건축의 색은 빛과 합쳐지면 수백 가지로 변한다. 같은 붉은색도 빛의 농도에 따라 분홍이 되었다가 주홍색도 된다. 그 미묘한 변화의 순간을 누구보다 잘 잡아낸다. 어느덧 빛은 그가 의존하는 대상이 아니라 자신의 세계에 초청한 동지가 되었다. 과거 그는 대형 카메라(4×5인치 필름을 사용하는 카메라)를 썼다. 이 카메라는 ‘시프트’ ‘라이징’ ‘무브먼트’ 같은 기능이 있다. 이 기능들을 이리저리 움직이면서 땅에서 사진을 찍어도 건축의 수평, 수직이 정확하게 맞는 사진이 만들어진다. 박씨는 장난감을 다루듯이 이 복잡한 카메라를 ‘갖고 논다’. 하지만 쉽지 않을 때도 있다. 그럴 때면 용감하게 지상에서 건물을 따라 하염없이 올라간다. “크레인을 사용해서 고층빌딩과 같은 높이로 올라갑니다. 무브먼트가 안 되는 카메라를 사용할 때나 무브먼트가 소용이 없을 때죠. 내 눈높이와 건물이 수평이 되면 휘어지게 찍히지 않죠”라고 말한다. 1층에 조성한 정원이나 조형물의 구성을 찍기 위해서도 크레인을 탔다. 휙 부는 바람에 아슬아슬 흔들리기도 한다. 아찔하다. 구름이 더 가까운 그 고요한 하늘에서 오로지 카메라 한 대와 자신밖에 없다. 5년 전부터는 35㎜ 카메라와 대형 카메라의 기능이 장착된 TS렌즈를 사용한다. 중형 카메라에 디지털팩(필름 역할을 하는 디지털팩)을 달아 사진을 찍기도 한다. 디지털시대의 변화다. 하지만 이런 공학도 같은 능력 때문에 건축사진계의 1인자가 된 것은 아니다. 그의 건축사진에는 그만의 감수성이 담겨 있다. 건축가들은 그의 사진을 두고 ‘서정적이고 따스하다’고 평한다.

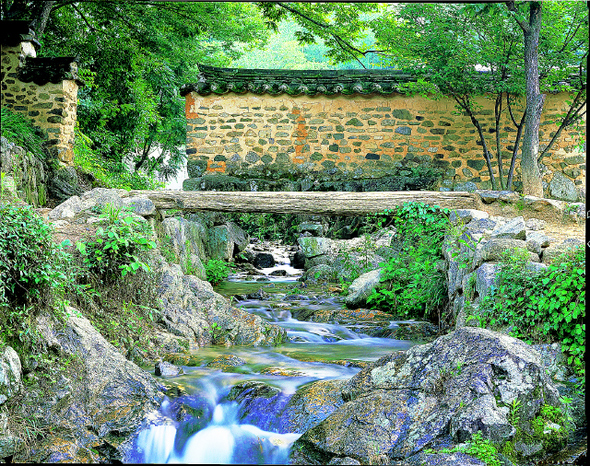

2000년 인데코화랑에서 연 사진전 <소쇄원의 아침>에서 그 감성이 잘 드러났다. 전라남도 담양군에 있는 조선시대 정원 소쇄원은 아름답기로 유명한 우리 고건축이다. 그가 찍은 소쇄원은 마치 클로드 모네가 그린 정원처럼 빛이 요정처럼 춤추는 곳 같다. 푸른 새벽빛으로 물든 나무와 돌담이 있는가 하면 아무도 밟지 않은 눈으로 덮인 골목길과 정자도 있다. 찬란한 삶의 순수가 광채를 뿜는다. 낮게 흐르는 물줄기는 의연하고, 흐드러지게 핀 개나리는 당당하다. “처음 시작은 거창하지 않았어요. 1993년이었는데, 건축가인 이상해 교수님이 사라져가는 고건축이 안타까워서 저를 포함한 사진가 여덟분을 모아 사진을 찍자고 제안하셨어요.” 사진가 배병우도 있었다. 답사를 가고 토론도 많이 했지만 계절마다 내려가 찍어야 하는 일이 간단하지는 않았다. 모임은 흐지부지되었고 ‘소쇄원’은 박씨의 개인 작업이 되었다. “너무 마음에 들었어요. 도시로부터 탈출한 느낌도 들고, 무조건 내려갔지요.” 그는 눈이 온 소쇄원을 찍기 위해 매일 일기예보에 귀를 기울였다. “담양은 눈이 잘 안 와요. 어느 날 눈이 왔다는 거예요. 마구 달렸어요.” 죽을 뻔했다. 눈이 온 도로를 체인도 감지 않은 자동차로 시속 100㎞ 이상 달렸다. “사람들이 밟기 전에 찍어야 했거든요”라고 말한다. 그는 그 사진들을 모아 전시를 하고 사진집을 출간했다. 사람들은 딱딱한 건축에도 사람들을 지탱시켜주는 슬픔과 기쁨이 있다는 것을 알게 되었다. 전시 이후 그는 대학에서 강의도 하고 더 많은 일이 들어왔다.

“소쇄원처럼 아름다운 우리 고건축 기록이 꿈”

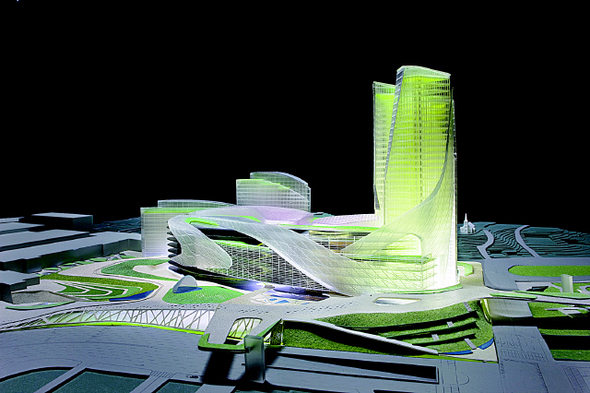

그저 평탄한 인생처럼 보인다. 하지만 아니다. 백수 아닌 백수 생활이 10년이었다. 사진학과를 졸업하고 군대를 다녀와서 한 잡지사에 취직했다. 하지만 석달 만에 폐간되었다. 사주가 사기꾼이었다. 그는 당시 건축잡지 <건축과 환경>(지금의 〈C3〉)의 편집장 권희용씨를 만나면서 건축사진가의 길에 들어섰다. “편집장님을 쫓아다니면서 건축사진을 배웠어요.” 하지만 그 잡지사에도 오래 있지는 못했다. 잡지사의 작은 분쟁에 휘말려서 나오게 되었다. “잡지사에서 오랫동안 경력을 쌓아야 그 인맥을 통해 일을 할 수 있는데 그게 안 되었죠.” 그의 나이 29살이었다. 그는 건축설계사무소 ‘아르키움’의 한 모퉁이에 책상 하나 두고 간단한 건축모형 사진을 찍어주는 일을 했다. 돈을 거의 벌지 못했지만 열심히 일했다. 일이 들어오면 건축가가 어떤 철학으로 건물을 설계했는지 열심히 살폈고, 도면도 건축가보다 더 깊이 공부했다. 건축물이 들어설 장소도 수차례 답사했다. 계절별, 시간대별로 빛의 상황을 모두 따졌다. 공사 중에도 찾아가 스케치 사진을 찍었다. 이런 노력들이 조금씩 건축가들 사이에 알려지기 시작했다. 그를 믿기 시작했다. 그의 성공 비결은 “무식하게 오랫동안 묵묵히 무지하게 열심히 한 것”이었다. 앞으로 그의 계획은 소쇄원처럼 아름다운 우리 고건축을 자신의 카메라에 담아 기록하는 것이란다. “이 땅에 태어나 뭐 하나 남기고” 싶은 일이라고 말한다. 글 박미향 기자 mh@hani.co.kr 사진 박영채 제공 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

'건축 정보 자료실' 카테고리의 다른 글

| 초고층 빌딩 경쟁력 1위는 어디 (0) | 2010.04.18 |

|---|---|

| "건설경기 2년 후 회복…투자 늘릴 시점" (0) | 2010.04.18 |

| 토지는 옛말...상가-오피스도 쪼갠다 (0) | 2010.04.13 |

| `통매각 아파트` 수도권에 등장 (0) | 2010.04.13 |

| 中 집없는 서민 '워쥐(달팽이 껍질만한 집)'로 몰린다 (0) | 2010.04.13 |